MOF局部-全局协同孔隙空间分区实现CO2高效捕获与转化

金属有机框架(MOF)的孔隙结构设计对其性能提升具有关键作用,尤其在气体吸附、分离与催化等领域展现出广阔的应用潜力。孔隙的构型、尺寸及化学环境直接决定了MOF对客体分子的识别、捕获与活化能力,是其内部吸附与反应位点设计的核心因素。尽管近年来通过配体结构调控、金属节点选择及拓扑重构等策略在一定程度上实现了MOF孔环境的可控调节,但目前多数MOF仍以孔径大于10 Å的结构为主,不利于对CO2等小分子气体的高效捕获。此类大孔结构在环境条件下对CO2的吸附与活化效果有限,同时存在孔隙空间浪费和活性位点稀疏等问题,导致主客体作用不足,制约了其在碳捕集与催化转化领域的进一步应用。

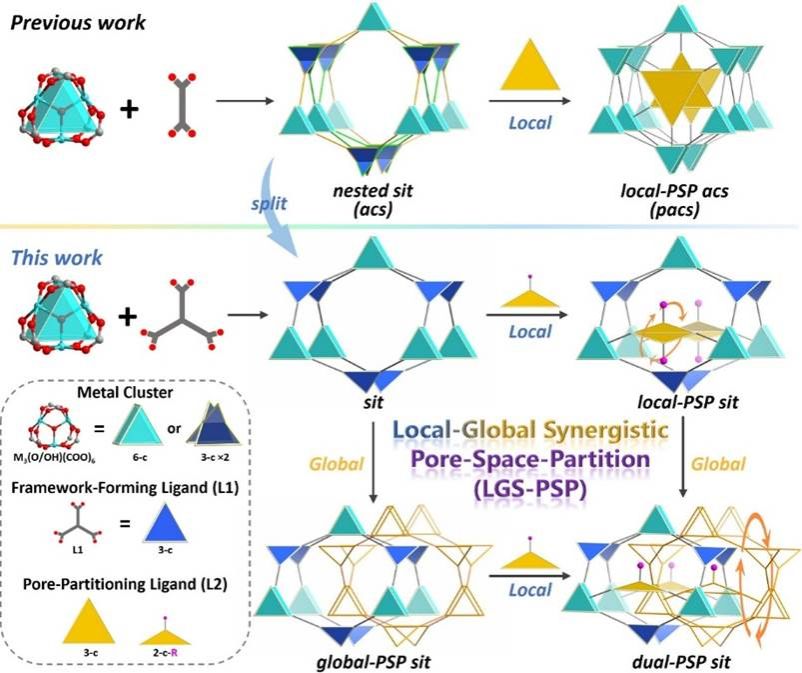

近日,翟全国教授团队提出了一种创新性的局部-全局协同孔隙空间分区策略(LGS-PSP),通过将局部分区(分区配体插入)与全局分区(框架穿插)两者有机结合,实现了MOF孔隙环境在多尺度上的协同调控。基于这一策略,研究团队以sit拓扑框架为母体,成功构筑了44例具有不同分区模式的psit-MOF框架,涵盖六种典型结构类型:psit-d、psit-u、psit-d/u(局部分区)、psit-i(全局分区)以及psit-d-i和psit-u-i(双重分区)网络。通过系统研究各类MOF在CO2吸附和光催化炔胺环化反应中的性能差异,揭示了孔分区模式、孔径尺寸及活性位点对CO2吸附与转化的协同调控机制,展示了LGS-PSP策略在多功能MOF设计中的普适性与潜力。相关研究成果以“Local-Global Synergistic Pore Space Partition in Metal–Organic Frameworks for Boosting CO2 Capture and Conversion”为题发表于Journal of the American Chemical Society期刊上,论文的通讯作者为翟全国教授、袁文玉副研究员和李永鹏(烟台大学),第一作者为博士研究生范书聪。论文链接://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c11494。

分区MOF的构筑依赖于金属节点、配体与拓扑结构的协同作用,通常将具有合适尺寸和配位能力的分区配体(L2)插入框架中相邻的不饱和配位金属位点实现。本研究采用3-连接的框架形成配体(L1)替代acs拓扑中部分六连接三核簇节点,从而实现了从acs到sit网络的拓扑转变。sit网络中两个相邻的三核簇节点为L2配体的构型与取向提供了更大的空间兼容性,极大拓展了分区调控的灵活性和可设计性。

方案1. acs到sit的拓扑拆分和LGS-PSP策略合成的psit框架类型

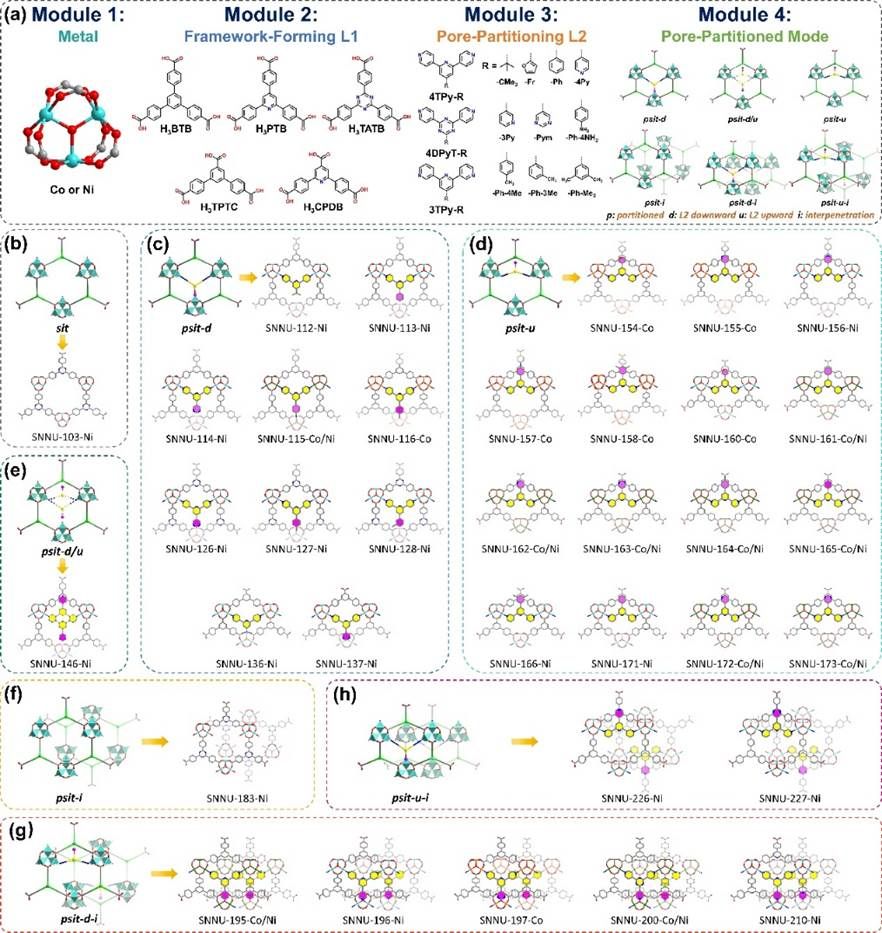

在该sit平台基础上,根据L2配体的取向及框架的穿插方式,系统构建了44例不同分区类型的psit-MOF(SNNU-11x–SNNU-22x系列)。这些MOF在分区模式、孔空间利用率及活性位点密度方面表现出规律性的演化关系,形成了一个结构多样而拓扑同源的psit-MOF家族。单晶结构分析结果表明,配体的取向与框架的穿插模式协同决定了孔隙特征,其中双重分区结构(如SNNU-196-Ni)在孔径调控和Lewis酸/碱位点分布方面表现最优,孔径进一步缩小且活性位点密度显著提高。该类MOF还表现出卓越的化学与结构稳定性,可在pH = 2–12范围及多种溶剂和空气环境中长期保持结晶性与孔隙度。

图1. psit-MOF的结构图

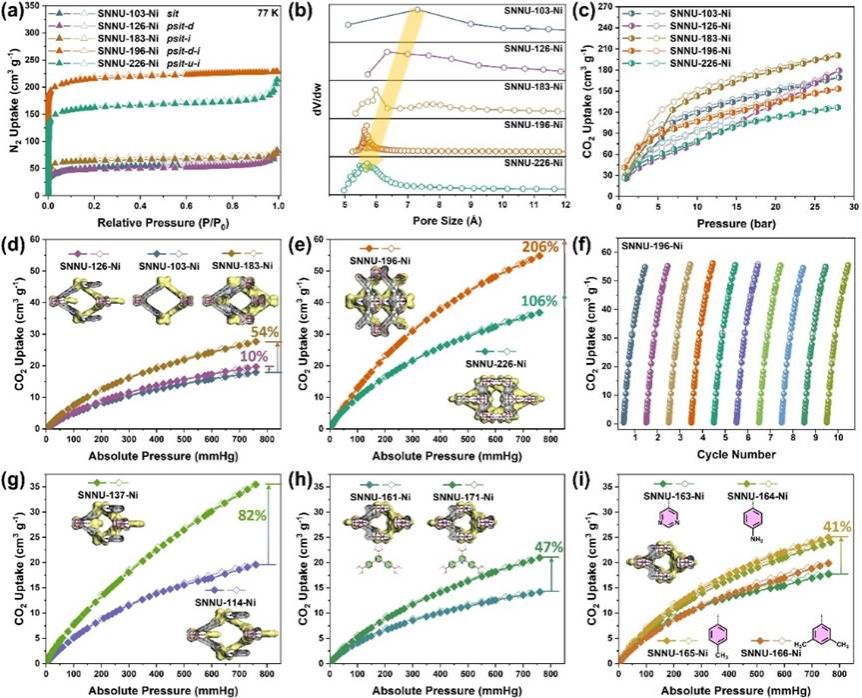

N2吸附测试表明,LGS-PSP策略显著优化了MOF的孔结构与CO2吸附性能。五例不同分区模式的代表性MOF均呈I型N2吸附等温线,比表面积和孔径随局部配体引入及穿插构筑显著变化,双重分区结构SNNU-196-Ni和SNNU-226-Ni的BET比表面积分别达829.9和631.1 m2 g-1,孔径约5.7 Å。SNNU-196-Ni的CO2吸附量在298 K和1 bar下相较母体框架提升206%,进一步通过调节配体取向、孔径大小及取代基类型等,可实现多尺度的CO2吸附性能优化。

图3. psit-MOF的气体吸附等温线

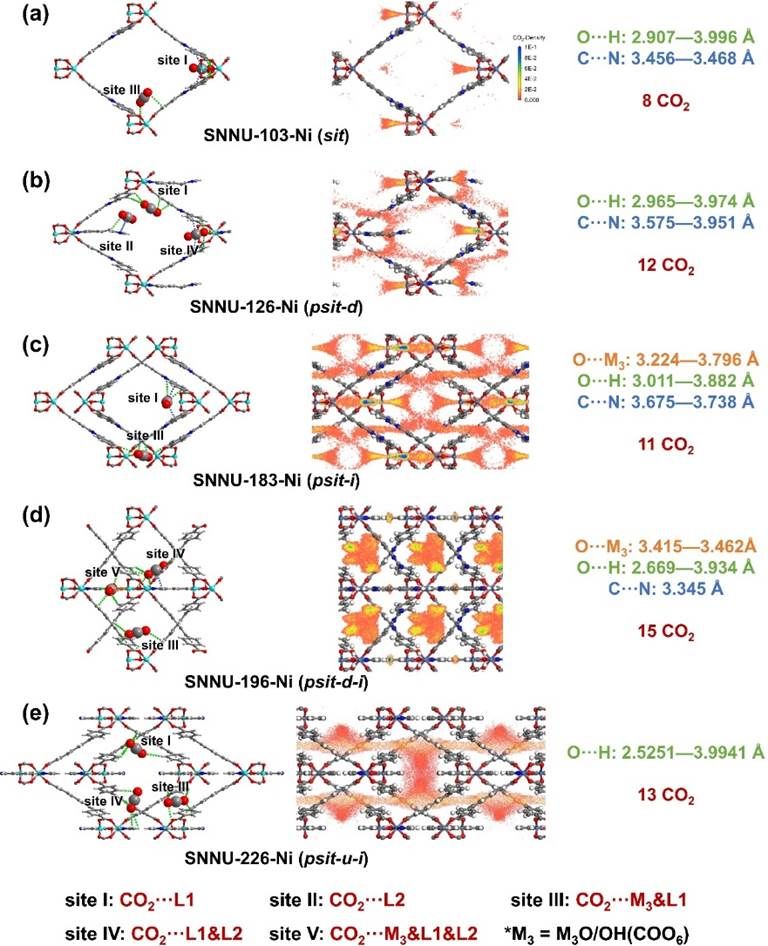

GCMC模拟计算揭示了不同MOF中CO2的吸附位点与分布特征。结果表明,CO2主要通过O···M3、O···H和C···N相互作用与框架结合。随着分区模式的演化,吸附位点数量与分布密度显著提升:母体SNNU-103-Ni仅形成O···H与C···N相互作用;SNNU-126-Ni引入L2配体后虽提升吸附量,但空间利用有限;SNNU-183-Ni通过穿插结构产生了O···M3相互作用;而SNNU-196-Ni和SNNU-226-Ni在多类型位点的协同作用下实现了更强的CO2结合能力。

图4. psit-MOF中CO2吸附的GCMC模拟计算

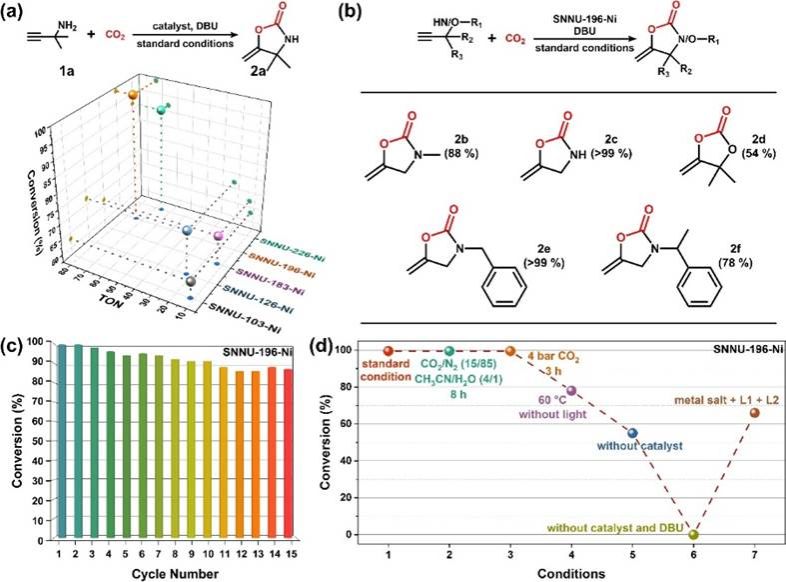

多样化的孔结构与丰富的Lewis酸/碱位点为CO2转化提供了理想反应环境。以CO2与炔胺的光催化环化为模型反应,研究发现SNNU-196-Ni表现出最优的光催化性能,在常温常压下可实现>99%的转化率和高周转数(TON = 74),并在15次循环后仍保持>86%的活性,显示出优异的稳定性与可重复性。其优异性能源于LGS-PSP策略带来的高密度且均匀分布的Lewis酸/碱活性位点。SNNU-196-Ni在稀释、加湿及低CO2分压条件下均保持高转化率。与传统单一分区的MOF相比,SNNU-196-Ni在催化活性、条件温和性及稳定性方面均显著优越,凸显了LGS-PSP在构筑高效CO2转化催化剂中的独特优势。

图5. psit-MOF光催化CO2与炔胺环化性能

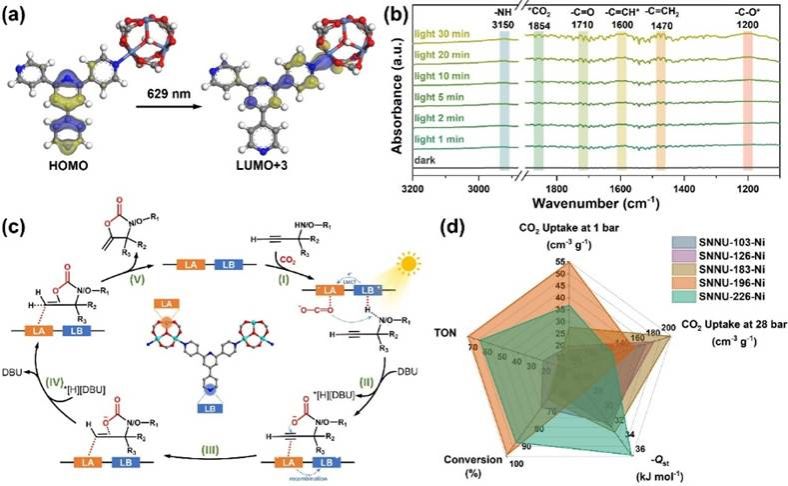

TD-DFT计算揭示了psit-MOF中配体到金属的电荷转移(LMCT)路径。原位FT-IR实验证实了SNNU-196-Ni可同时活化CO2与炔丙胺底物,产生中间体并逐步形成环化产物。XPS结果显示Ni 2p能级向低结合能移动,进一步证实LMCT及协同活化过程。基于此,提出了框架内Lewis酸/碱位点的协同吸附与活化机制,底物在光照与DBU助催化下完成脱氢、加成与环化反应。综合性能对比结果表明,SNNU-196-Ni在CO2捕集与转化中表现最优,验证了LGS-PSP策略通过调控孔径与活性位分布以实现高效CO2利用方面的独特优势。

图6. psit-MOF的催化机理

综上所述,本研究提出了局部-全局协同孔隙空间分区(LGS-PSP)策略,实现了MOF结构从sit网络到系列psit网络的有序演化,构筑了一个兼具孔隙调控与多类型CO2协同作用位点的分区MOF平台。得益于高密度的路易斯酸-碱作用、氢键以及孔道限域效应,双重分区的SNNU-196-Ni表现出高于母体206%的CO2吸附量,在光催化CO2与炔胺环化反应中转化率近100%,并具有优异的循环稳定性。本工作为MOF结构的多尺度精确调控提供了新思路,也为CO2捕集与资源化利用的高效催化材料设计提供了有力参考。

供稿人:范书聪(博士研究生)、袁文玉